2025年7月4日,随着夏季消费旺季的到来,烟草行业年轻化现象再度成为舆论焦点。记者走访多地烟草市场发现,传统烟草品牌正通过包装升级、口味创新和营销策略调整,试图吸引年轻消费群体,这一趋势引发了监管层、行业专家和社会公众的广泛讨论。

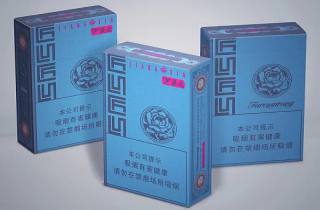

在北京市朝阳区一家烟草专卖店内,记者注意到“云烟雪莲天韵”等高端品牌已悄然调整产品线。店员透露:“最近很多20多岁的顾客会主动询问低焦油、薄荷口味的产品,虽然价格在200元/包左右,但销量比去年同期增长了15%。”该店员还展示了一款新推出的“云烟雪莲天韵”限量版包装,采用渐变蓝设计,并附赠电子烟试用装,据称这是为了“贴近年轻审美”。

上海烟草集团相关负责人在接受采访时表示,行业年轻化是市场自然选择的结果。他引用《2025年中国烟草市场趋势报告》中的数据称:“25-35岁消费群体已占烟草市场的28%,这一比例较2020年上升了7个百分点。”该负责人还透露,旗下品牌正研发“减害”概念产品,并计划在下半年推出与国潮IP联名的新品。

然而,这一趋势立即引发了监管层面的警惕。国家烟草专卖局最新发布的《关于进一步规范烟草营销行为的指导意见》明确要求,禁止在产品包装上使用“低焦油”“健康”等误导性表述。北京控烟协会副会长张女士指出:“云烟雪莲天韵这类品牌虽然未直接宣称健康,但其包装设计明显迎合年轻群体,存在诱导消费的嫌疑。”

记者在社交媒体平台发现,关于“云烟雪莲天韵”的讨论热度居高不下。一位自称“90后烟民”的网友发帖称:“新包装确实好看,但价格太高了,一个月工资买烟不太现实。”另一位消费者则表示:“年轻人抽烟更多是社交需求,品牌如果能提供更酷的体验,自然会被吸引。”

行业专家的观点呈现两极分化。中国烟草科学研究院研究员李教授认为:“年轻化是行业自救的必要举措,但必须守住合规底线。”他建议:“可以通过提升产品科技含量,而非单纯依赖包装和营销。”而反烟组织“无烟中国”的陈博士则尖锐批评:“烟草企业正在用‘年轻化’包装其商业目的,本质上仍是公共卫生威胁。”

在市场行情方面,记者注意到,2025年上半年,全国烟草市场销售额同比增长8.3%,其中电子烟配套产品增长最为迅猛。一位匿名业内人士透露:“传统卷烟企业正在加大对‘加热不燃烧’产品的投入,这类产品在年轻群体中的接受度更高。”不过,该人士也承认:“目前这类产品仍面临严格的渠道限制。”

针对“云烟雪莲天韵”等品牌的具体策略,记者采访了品牌营销负责人。对方表示:“我们从未将目标群体明确定义为‘年轻人’,而是强调‘品质生活’理念。”但当被问及限量版包装的年龄定位时,对方改称:“这是基于全年龄段消费者的审美升级。”这种回应引发了记者对其透明度的质疑。

在武汉三镇烟草市场,记者发现年轻消费者对价格的敏感度正在降低。一位月薪8000元的大学教师表示:“如果包装设计足够吸引人,200元/包的云烟雪莲天韵偶尔买几包也无所谓。”相比之下,一位刚毕业的年轻白领则坦言:“还是觉得50元/包的平价烟更实在,但确实会被那些包装精美的高价烟吸引目光。”

法律合规层面,北京市律师协会消费者权益专业委员会的王律师指出:“根据《广告法》第22条,禁止在大众传播媒介或公共场所发布烟草广告。但通过包装设计变相吸引特定群体,可能触及法律灰色地带。”他建议:“消费者如果发现此类情况,可向12313烟草专卖热线举报。”

在西安市场,记者观察到“云烟雪莲天韵”的线下推广活动。品牌方通过设置“扫码领红包”等互动环节,吸引大量年轻人驻足。一位参与者表示:“本来没想买,但活动太有吸引力了,最后买了一包试试。”这种营销方式是否合规,目前尚无明确监管界定。

针对行业年轻化现象,多位烟民提出了不同看法。一位老烟民认为:“年轻人抽烟是个人选择,品牌提供更多选择是好事。”而一位长期关注控烟议题的公共卫生学者则警告:“一旦形成年轻消费习惯,将给未来公共卫生带来沉重负担。”

在广东省烟草市场,记者注意到一个有趣的现象:部分传统品牌开始推出“云烟雪莲天韵”的“小包装”版本,每包仅2支,售价30元。店员解释:“这样既降低了尝试门槛,又能通过高单价维持品牌形象。”这种策略是否构成变相促销,监管部门尚未给出明确意见。

随着傍晚的临近,记者在北京市一家24小时便利店发现,购买“云烟雪莲天韵”的顾客中,年轻人占比明显上升。结账时,一位顾客对记者说:“包装设计确实很吸引人,但说实话,味道和以前没什么区别。”这句话或许道出了烟草年轻化现象背后最真实的市场逻辑——当形式大于内容时,消费者的选择终将回归理性。